电磁感应定律的核心地位:从安培定律到现代传感技术的理论基石

引言:电磁统一的理论基石

1831年,迈克尔·法拉第通过一系列精巧的实验发现了电磁感应现象,这一发现彻底改变了人类利用能源的方式。法拉第电磁感应定律表明:电路中感应电动势的大小,与穿过该电路的磁通量变化率成正比,其方向则遵循楞次定律,即感应电流产生的磁场总是阻碍原磁通量的变化。这一简洁而深刻的定律用数学形式可表示为:

ε = -N(dΦ/dt)

其中ε为感应电动势,N为线圈匝数,dΦ/dt为磁通量随时间的变化率。负号体现了楞次定律的方向特性。

法拉第的发现首次揭示了电与磁的本质联系,证明了变化的磁场能够产生电场,为麦克斯韦方程组的建立奠定了基础。这一理论突破带来了工程应用的革命:依据电磁感应原理,人们制造出了发电机,使电能的大规模生产和远距离输送成为可能;同时,电磁感应现象在电工技术、电子技术以及电磁测量等领域获得了广泛应用,推动人类社会迈进了电气化时代。如今,从发电厂的大型涡轮机组到智能手机中的微型传感器,电磁感应定律持续发挥着不可替代的核心作用。

安培定律:电流产生磁场的物理机制

2.1 安培定律的发现与基本形式

在法拉第发现电磁感应现象之前,科学家们已经注意到电流与磁场之间的密切联系。1820年,丹麦物理学家奥斯特通过实验发现通电导体周围存在磁场,首次证实了电与磁之间的内在关联。随后,法国物理学家安德烈·玛丽·安培通过一系列精巧实验和理论分析,定量研究了电流与磁场的关系,提出了著名的安培定律(又称安培环路定理)。

安培定律的数学表达式为:

∮B·dl = μ₀I

该公式表明:磁场强度B沿任意闭合路径的线积分(环流)等于该闭合路径所包围的电流的代数和乘以真空磁导率μ₀。安培定律揭示了电流是磁场产生的根源,建立了描述电流与其产生磁场之间定量关系的理论基础。

2.2 电流产生磁场的物理机制与应用

安培定律在具体应用中有多种表现形式,其中最重要的是右手定则(安培定则),它提供了直观判断磁场方向的方法:

直导线电流的磁场:右手握住导线,拇指指向电流方向,弯曲四指的方向即为环绕导线的磁感线方向。直导线周围某点的磁场强度与电流大小成正比,与该点到导线的距离成反比:B = (μ₀I)/(2πr)。这种磁场分布形态如同以导线为中心的同心圆,在电动机、电磁铁等设备中具有重要应用。

环形电流的磁场:右手握住线圈,四指指向电流方向,拇指所指方向即为线圈内部的磁场方向(N极)。环形电流在中心轴线上的磁场强度为:B = (μ₀NI)/(2R),其中N为匝数,R为环半径。这种磁场分布特点是环内磁场均匀,环外磁场迅速衰减,为变压器、电感器等设备提供了理论基础。

螺线管电流的磁场:当导线绕成长直螺线管时,其内部产生均匀强磁场,外部磁场近似为零。磁场强度为:B = μ₀nI,其中n为单位长度匝数。螺线管磁场方向同样遵循右手定则,这种结构广泛应用于电磁继电器、核磁共振成像等设备中。

物理本质的深化认识:现代物理学表明,电流产生磁场的本质是运动电荷的效应。导体中的自由电子定向运动形成电流,运动电荷在其周围空间激发磁场。这一认识将电现象与磁现象在微观层面统一起来,揭示了电磁相互作用的深层本质。

磁电式与非接触式传感器的磁场检测差异

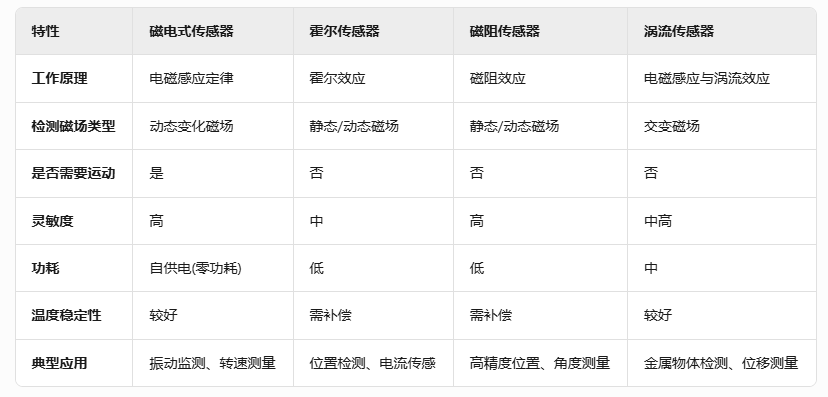

基于电磁感应定律和安培定律,现代传感器技术发展出多种磁场检测方法,其中磁电式传感器与非接触式磁传感器在工作原理、性能特点和应用场景上存在显著差异。

3.1 磁电式传感器:电磁感应的直接应用

磁电式传感器是电磁感应定律的直接应用,其核心原理是导体在磁场中运动切割磁感线产生感应电动势。根据法拉第定律ε = -dΦ/dt,当传感器线圈与磁场发生相对运动时,线圈内磁通量发生变化,从而产生感应电动势。

磁电式传感器主要有两种结构形式:

动圈式结构:线圈固定,永久磁铁随被测物体运动

动铁式结构:磁铁固定,线圈随被测物体运动

无论哪种形式,其输出电压e = Blv(B为磁感应强度,l为线圈有效长度,v为相对运动速度),因此特别适合动态速度测量,如振动监测、旋转机械转速检测等。通过积分电路可将速度信号转换为位移信号,通过微分电路则可转换为加速度信号,大大扩展了应用范围。

磁电式传感器的显著优势包括:

高灵敏度:可检测微弱磁场变化,适合精密测量

自供电特性:无需外部电源,直接将机械能转化为电能

强环境适应性:密封结构耐污染、潮湿等恶劣条件

然而,这类传感器也存在固有局限:

仅响应动态磁场:无法检测静态或缓变磁场

体积相对较大:线圈和磁铁结构限制了微型化

易受机械振动干扰:对安装稳定性要求较高

3.2 非接触式磁传感器:多样化的磁场检测技术

与磁电式传感器不同,非接触式磁传感器无需与被测物体直接接触,也无需相对运动,即可实现磁场检测。这类传感器主要基于材料磁特性变化或磁电效应,常见类型包括:

霍尔效应传感器:当电流通过半导体薄片时,若在垂直于电流方向施加磁场,载流子受洛伦兹力作用发生偏转,在薄片两侧产生电势差(霍尔电压)V_H = (IB)/(ned),其中I为电流,B为磁感应强度,n为载流子浓度,e为电子电荷量,d为薄片厚度。霍尔传感器可检测静态和动态磁场,广泛应用于位置检测、电流测量等领域。

磁阻传感器:利用某些材料的电阻随磁场变化的特性。磁阻效应分为:各向异性磁阻(AMR)、巨磁阻(GMR)和隧道磁阻(TMR)。其中GMR和TMR具有高灵敏度,可检测微弱磁场变化,在硬盘磁头、高精度位置检测中应用广泛。

磁通门传感器:基于高磁导率铁芯的饱和特性,通过检测激励线圈中二次谐波电压来测量外部磁场。磁通门传感器具有超高分辨率和低噪声特性,适用于地磁测量、导航系统等精密应用。

涡流传感器:利用电磁感应原理,当交变电流通过线圈时产生交变磁场,使附近导体产生涡流,涡流又产生反向磁场,影响原线圈阻抗。通过检测阻抗变化可判断金属物体的位置、距离等参数。涡流传感器特别适合金属物体的非接触检测。

表:磁电式与非接触式磁传感器主要特性对比

3.3 技术融合与创新突破

随着技术进步,磁电式与非接触式传感器的界限逐渐模糊,出现了多种技术融合的创新方案:

磁电复合材料传感器:将压电材料与磁致伸缩材料结合,实现磁-机-电转换。磁场变化引起磁致伸缩材料形变,进而使压电材料产生电压。这种传感器兼具磁电式的高灵敏度与非接触式的静态检测能力,在生物医学检测、微弱磁场监测等领域前景广阔。

MEMS磁传感器:基于微机电系统技术,将霍尔元件或磁阻元件微型化、集成化。例如,三轴磁力计通过集成三个正交的磁阻传感器,可测量空间磁场矢量。MEMS磁传感器体积小、功耗低,已成为智能手机、无人机导航系统的核心组件。

智能传感系统:结合人工智能算法,传感器从单纯的数据采集升级为智能决策单元。例如,在预测性维护系统中,磁电式振动传感器采集设备振动信号,通过机器学习算法分析磁场与振动特征,可提前预警机械故障。

电磁感应定律在现代技术中的核心应用

电磁感应定律作为电磁学的基石,其应用已渗透到现代科技的各个领域,展现出强大的生命力和核心价值。

4.1 能源电力系统的基石

发电技术:无论是火力发电、水力发电还是风力发电,其核心都是基于电磁感应原理的发电机。通过涡轮机驱动导体线圈在强磁场中旋转,持续切割磁感线产生感应电动势,将机械能转化为电能。现代大型发电机采用旋转磁场设计,转子通直流电产生磁场,定子线圈中感应出交流电,功率可达百万千瓦级。

电能传输与转换:变压器是电力系统的核心设备,利用互感原理实现电压变换。当一次绕组通入交流电时,产生交变磁场,在二次绕组中感应出电动势,实现电能高效传输。特高压输电技术将电压提升至1000kV以上,大幅降低远距离输电损耗。

无线能量传输:新兴的磁共振无线充电技术基于电磁感应原理,通过发射线圈产生交变磁场,接收线圈在磁场中感应电流,实现非接触能量传输。这项技术已在手机充电、电动汽车充电、植入式医疗设备供电等领域获得应用。

4.2 传感与检测技术的革新

工业自动化:在汽车制造、机械加工等自动化生产线中,磁性接近开关(如簧片开关)通过检测磁场变化判断物体位置,具有全密封、耐腐蚀、寿命长等优势。当永磁体接近时,簧片触点闭合输出信号,无需物理接触即可实现位置检测。

非接触式检测:基于涡流效应的无损检测技术可探测金属材料内部缺陷。当交变磁场作用于金属表面时,感应出的涡流受材料缺陷影响而畸变,通过检测磁场变化可识别裂纹、气孔等缺陷,广泛应用于航空、核电等安全关键领域。

高精度测量:磁通门磁力计利用软磁材料饱和特性测量弱磁场,分辨率可达皮特斯拉级(10⁻¹² T),比地球磁场弱百万倍。这种高灵敏传感器用于地质勘探、空间磁场监测等领域,还可探测水下潜航器引起的磁场畸变。

4.3 前沿科技领域的突破

磁悬浮交通:超导磁悬浮列车(如日本L0系)利用车载超导磁体与轨道线圈的电磁感应实现悬浮与推进。列车运动时,超导磁体在轨道线圈中感应电流,产生排斥力使列车悬浮;轨道交变磁场与车载磁体相互作用产生推进力,时速可达600km/h。

量子传感技术:基于超导量子干涉效应(SQUID)的磁传感器是目前最灵敏的磁场探测技术,可检测10⁻¹⁵ T的极弱磁场。SQUID由超导环和约瑟夫森结组成,磁通量变化引起量子干涉效应,可用于探测大脑神经活动产生的微弱磁场(脑磁图)。

可控核聚变:托卡马克装置利用电磁感应原理约束高温等离子体。巨大的环形真空室外绕线圈,通入脉冲电流产生强磁场,等离子体中的带电粒子在磁场中螺旋运动而不接触器壁。国际热核聚变实验堆(ITER)的环向磁场强度高达11.8特斯拉,为聚变反应创造约束条件。

结论:永恒的核心地位

从法拉第最初的实验发现到现代高科技应用,电磁感应定律经历了近两个世纪的发展与验证,其核心地位日益巩固。这一定律不仅揭示了电与磁的本质联系,奠定了电磁场理论的基础,更催生了从发电机到量子传感器的众多技术革命。

在理论层面,电磁感应定律与安培定律共同构成了经典电动力学的支柱,其数学表达被完美纳入麦克斯韦方程组。麦克斯韦在法拉第工作基础上引入位移电流概念,将安培定律扩展为∇×H = J + ∂D/∂t,完整描述了电场与磁场的相互作用规律。这一理论体系预言了电磁波的存在,为现代通信技术奠定了基石。

在应用层面,电磁感应定律展现出持久的生命力与广泛的适应性。传统电力工业中,它支撑着全球电网的运转;现代信息技术中,它使微型化、智能化的磁传感器成为可能;前沿科技领域,它推动着量子传感、可控核聚变等突破性技术的发展。特别是磁电式与非接触式传感器的技术融合,正催生新一代智能传感系统,将物联网设备延伸到高温、高压、强腐蚀等极端环境。

正如物理学家理查德·费曼所评价:“我们不知道在物理学上还有其他地方,可以用到一条如此简单且准确的通用原理,来明白及分析两个不同的现象”。电磁感应定律以其简洁性与普适性,持续启发着科技创新,推动着人类文明进步。随着新材料、新工艺的出现,尤其是超导材料、纳米技术和量子工程的发展,电磁感应定律必将在未来科技中展现更为广阔的应用前景,其核心地位也将历久弥新。